最近,比亞迪以?“加量不加價”?的形式推出全民智駕方案,卻引發部分爭議:有人質疑其 “只是普通 L2”,甚至認為 “高階智駕是噱頭”。

?

??

作為全球最大新能源汽車品牌,比亞迪此次搭載的 NOA(Navigate on Autopilot)智能領航系統,究竟能否擔得起 “高階智駕” 之名?本文將從技術原理、實測表現和行業趨勢三大維度,帶你看清真相。

一、NOA≠普通 L2!智駕能力的代際差異

根據國際通用標準,自動駕駛分為 L0-L5 六個級別。當前量產車普遍處于L2 級(組合駕駛輔助),即車輛能控制橫向(轉向)和縱向(加減速),但需駕駛員全程監控。而比亞迪此次搭載的NOA 系統屬于?L2 ?級別,核心差異在于場景覆蓋能力和決策主動性:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

以比亞迪 NOA 為例,系統通過多傳感器融合(攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達等) 高精定位,不僅能實現高速場景下的自動變道、超車、進出匝道,還能應對城市道路中的信號燈識別、路口通行、行人避讓等復雜場景。這種?“從輔助到領航”?的跨越,正是 NOA 技術的核心價值。

二、極端實測驗證:比亞迪 NOA 如何應對復雜場景?

面對 “高階智駕是否紙上談兵” 的質疑,行業權威測試早已給出了答案:

- 復雜路網挑戰:

在多層立交橋、連續匝道等場景中,NOA 系統通過實時環境建模 動態路徑規劃,精準識別車道線缺失區域,提前預判岔路口并自動選擇最優路徑,避免 “走錯一個路口繞行半小時” 的尷尬。 - 極端天氣考驗:

針對冬季冰雪路面,比亞迪 NOA 采用多模態感知冗余設計,即使車道線被積雪覆蓋,仍可通過多傳感器融合(激光雷達 視覺 毫米波雷達)實現冗余感知,保持穩定車道居中,避免 “畫龍” 或偏離。 - 突發場景應對:

面對加塞車輛、行人橫穿等場景,系統基于行為預測算法,提前減速或小幅避讓,操作接近人類駕駛員的 “老司機” 風格,而非簡單急剎造成不適。

三、銷冠背書:從 “可用” 到 “好用”,比亞迪憑什么?

比亞迪智駕的底氣,源于全球最大車云數據庫? ?全棧自研技術 頂級供應鏈合作的雙重保障:

- 數據規模第一:

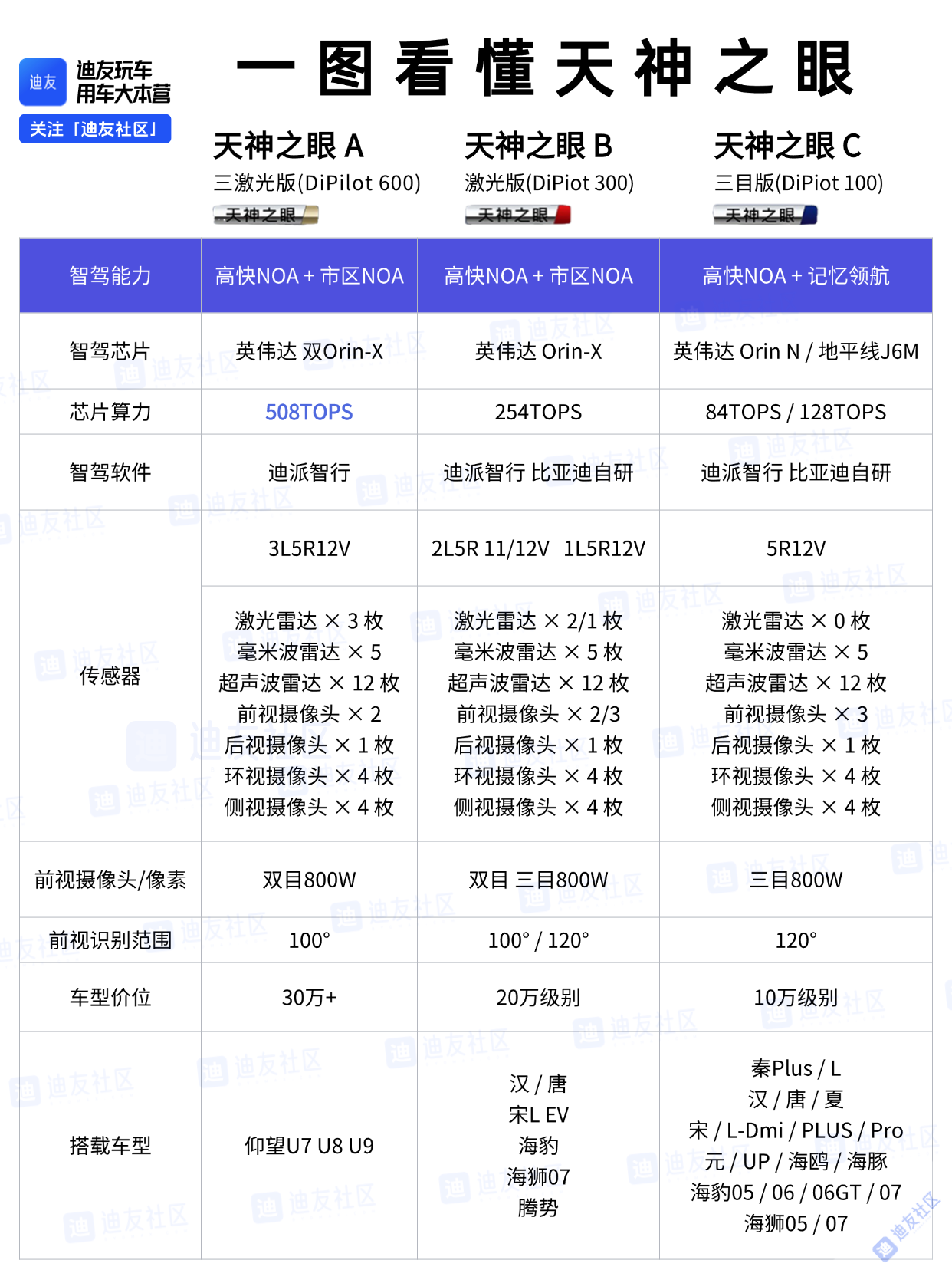

作為全球新能源汽車銷量冠軍,比亞迪的龐大用戶基數是其智駕技術快速迭代的核心優勢:①2024 年銷量 427.21 萬輛,全球新能源第一。②L2級輔助駕駛系統上車,行業最高?。超百萬臺車輛日均產生海量真實道路數據;通過算法可針對中國復雜路況動態優化,實現 “越用越聰明”。 - 芯片算力升級:

搭載地平線征程 6 等高性能智駕芯片,算力提升至數百 TOPS,可實時處理海量環境數據,支撐復雜決策。 - 算法本土化優化:

針對中國特有的 “人車混行”“鬼探頭” 等場景,通過超百萬公里本土道路訓練數據,優化博弈算法,提升通行效率。 - 用戶體驗優先:

區別于 “參數內卷”,比亞迪 NOA 強調?“零學習成本”:一鍵啟動、語音交互、柔和的加減速調校,讓技術普惠至普通用戶。

四、理性看待智駕:技術迭代需要時間,但方向毋庸置疑!

誠然,當前所有品牌的 NOA 技術尚未完美。在極端情況下系統可能需人工接管。但必須明確兩點:

- 智駕是安全冗余,而非替代駕駛員:

即便是 L2 系統,仍要求駕駛員保持注意力,這是行業共識,更是法律責任底線。(任何現階段宣傳行車過程中脫手駕駛的營銷行為都是在不負責任、罔顧用戶生命) - 比亞迪的誠意在于 “加量不加價”,「全民智駕」推動中國汽車行業升級:

在同等價格下提供高階智駕,降低用戶體驗門檻,推動技術普惠,這正是引領行業進步的標志。

技術普惠引領行業,中國智駕邁入新紀元

正如比亞迪智駕宣傳片所言:“科技不是小部分人的狂歡,我和你都應該是這場創造的受益者” 。

當行業陷入 “硬件內卷” 和 “參數競賽” 時,比亞迪選擇了一條更艱難卻更具價值的道路 ——讓技術回歸出行本質,用規模化推動行業質變。從 “單車智能” 到 “數據飛輪”,從 “功能炫技” 到 “體驗為王”,這場由中國車企主導的智駕革命,正在為全球汽車產業書寫新規則。

與其爭論,不如見證—— 當比亞迪 NOA 駛過中國每一條街道、服務每一位普通用戶時,智駕技術的終極意義已然清晰:科技平權,才是對時代最好的回答。

?關于

?關于

背刺